近日,四川外国语大学暑期“三下乡”社会实践队赴四川省凉山彝族自治州越西县开展实践活动。队员们深入基层一线,通过实地走访、交流体验,切身感受当地在铸牢中华民族共同体意识、推动民族文化创新性发展、促进各民族交往交流交融以及乡村振兴方面取得的显著成效。期间,实践队充分发挥青年学子优势,以实干行动助力乡村发展,为古巂道旁的新乡村注入青春动能.

彝漆传薪,共绘民族团结振兴图

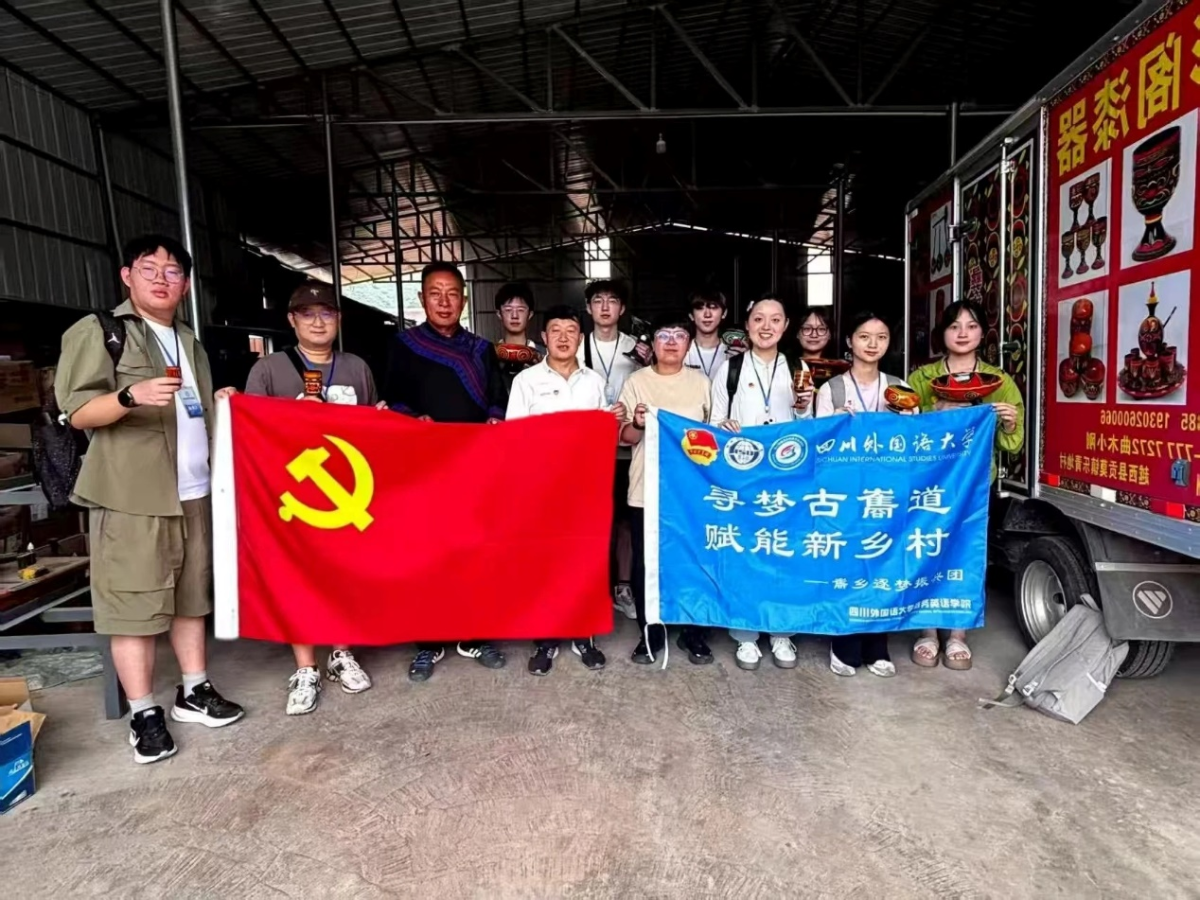

7月3日上午,巂乡逐梦振兴团的成员们来到越西县贡莫镇彝彩阁漆器加工厂,参观了这个融合多民族智慧、承载着匠人初心的非遗工坊——货架上既有传统彝族太阳纹漆器,也有融入汉族梅兰竹菊纹样的新款茶盘,浓郁的民族风情中透着各民族文化交融的暖意。

小队成员还分别采访了漆器厂曲木厂长和越西县贡莫镇党委书记陶书记,在了解了漆器制作工艺的同时,也探寻了这门古老手艺如何成为民族团结的纽带、带动各族群众共富的实践路径。

(小队成员采访漆器厂曲木厂长)

“漆器是咱各民族共赏的宝贝呢!以前彝族老祖宗传下来的手艺,现在不少汉族朋友也来学,我们融合各民族技艺里的精华,在传承中创新,设计出新的产品,卖得可好了。” 曲木厂长笑着给同学们展示新作品。

(小队成员采访陶书记)

“曲木厂长之前在云南大理办过厂,后来听说乡里需要发展,就带着一身技艺回了乡,特意招了村里的彝族、汉族乡亲一起干活。这厂子不仅是增收平台,更是各族群众心往一处想、劲往一处使的见证。”陶书记感慨道。

在听完漆器的介绍后,小队同学也结合商科专业所长,针对漆器推广难题组建调研小组,组里的汉族、满族成员分工协作,既记录彝族纹样的文化寓意,也借鉴多民族地区非遗产品的电商经验,探索出新的销售方式吸引尝鲜客户,用汉、彝双语讲述漆器里的团结故事,让这门凝聚各民族智慧的老手艺火起来,成为联结各族群众的文化纽带。

蛋香溢村,铺就农家增收坦途

7月3日下午,小队成员继续探访旅途,这次他们来到了越西县贡莫镇的金越农业有限公司蛋鸡场,在这里参观了高科技养鸡技术。

大家通过实时监控看到了鸡的生活状态,真切感受到科技给乡村振兴带来的实实在在的帮助。

通过先进设备的引进,蛋鸡场实现了精准投喂、自动清粪这些自动化功能,不光大大提高了生产效率,还降低了人力成本。蛋鸡场负责人还给同学们介绍道,“有了当地政府对蛋鸡养殖场的积极引导和资金补贴,蛋鸡场才能这么顺当地用上这些好技术,把养殖规模越做越大,给村里带来更多实惠。”

彝韵融情,共绘文化传承画卷

7月4日,同学们换上了彝族传统服,切身感受多民族文化交融的魅力——刺绣着日月星辰的黑色查尔瓦往肩上一披,领口银饰碰撞的叮当声里,混着队员们用普通话和彝语交替打招呼的热情。成员们对着镜头比耶,瞬间成了村里最靓的“彝家娃”。

同学们此行还走进了彝族民居,新建的特色民宿与彝族传统民居相映成趣,墙上绘制的彝汉双语村规民约里,“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起” 的语句格外醒目,成为村民自觉维护团结、共建美好家园的见证。

“小朋友你叫什么名字呀?”偶然走进一间彝族村居,里面的几个彝族小朋友第一次见到巂乡逐梦振兴团的同学们,刚开始还有点害羞,不过熟络几句之后,他们就大方地报出了自己的名字。队员们教孩子们说简单的英语单词,孩子们则教大家说彝语里的“谢谢”——“卡沙沙”,小院里满是欢声笑语,笑声交织成一团,成了民族团结最美的和声。

(与彝族小朋友合影)

在为期两天的走访里,队员们也通过实时直播,多平台宣传,向关注我们的在线网友,展现越西之美(抖音的宣传浏览量6w+,快手2w+,微信直播观看人数4000+,小红书浏览量3000+,直播点赞11w+)。巂乡逐梦振兴团的成员们用镜头捕捉各族群众携手奋进的瞬间,让更多人看见越西各民族像石榴籽一样紧紧相拥的多样面貌,为这片土地攒聚起跨越民族的“人气”与发展思路。

这次越西之行,实践队充分发挥高校信息汇聚优势,通过校园公众号、朋友圈等渠道发布《凉山越西之旅—探寻乡村振兴的多彩密码》等系列推文,让更多人知道漆器之美里藏着的乡村振兴密码,蛋香之醇中飘着的科技兴农气息,让彝乡文化写满乡村振兴的鲜活注脚,像山间的索玛花一样,迎着风、带着香,开遍更远的地方去!

四川外国语大学商务英语学院“巂乡逐梦振兴团”前往越西县所开展的这场三下乡实践活动,以“寻梦古巂道,赋能新乡村”为主题,为彝乡发展和民族团结画卷留下了浓墨重彩的青春笔触。此次实践不仅让成员们深切体会到越西县在民族文化交融、产业协同发展、各民族共同振兴等方面的丰硕成果,更以实际行动搭建起校地联动的桥梁,让青春力量真正融入乡村振兴的实践浪潮,为古巂道旁各民族共同繁荣的新乡村注入持久动能。

图文:商务英语学院